I - De l’œil au cerveau

Avant de pourvoir vraiment aborder le sujet des illusions d'optique, une partie sur le mécanisme de la vision nous a parue judicieuse. Nous verrons donc dans un premier temps quelques caractéristiques de l'oeil, puis nous comparerons son fonctionnement avec celui d'un appareil photo, et enfin nous détaillerons le cheminement de l'information visuelle de la rétine au cerveau.

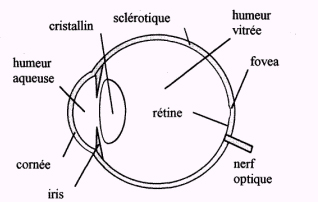

1) Les caractéristiques de l'oeil :

L'oeil est un organe que nous utilisons au quotidien, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Il semble donc évident, avant toutes choses, de rappeler quelques unes de ses caractéristiques.

L’œil est un organe sensoriel du corps humain permettant la vision. Il est à la fois très performant mais également fragile. Il reçoit à lui seul entre 70% et 80% des informations extérieures. En effet, il permet de connaître la taille, la position, la forme, la texture, la couleur, la direction et la vitesse relative de l'objet observé.

Un œil humain adulte mesure environ 25 mm de diamètre et pèse entre 7 et 8 grammes. Il permet de distinguer 15000 nuances de couleur, et et perçoit 24 images par seconde. Il détecte les ondes lumineuses dont la longueur d'onde est comprise dans le spectre visuel (entre 400 et 800nm). L’œil humain est composé de différents tissus, que nous détaillerons par la suite.

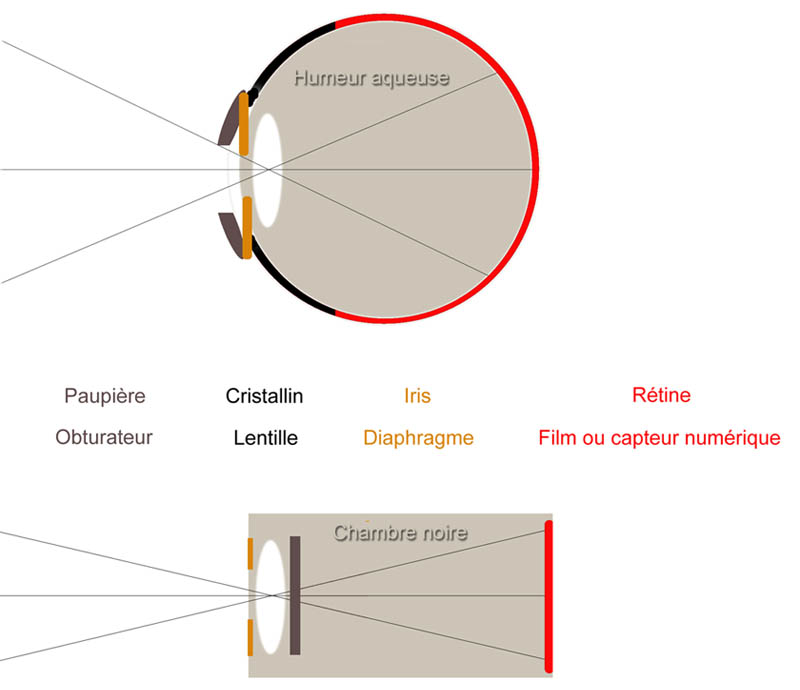

2) Comparaison de l'oeil avec un appareil photo :

Le fonctionnement de l’œil est comparable à celui d'un appareil photo, à la différence près que la distance focale f d'un œil reste fixe, alors qu'elle est modulable sur un appareil photo. En effet :

-

la paupière a un rôle comparable à celui de l'obturateur d'un appareil photo

-

la sclérotique et la choroïde de l’œil peuvent être comparés au boîtier d'un appareil photo en tant qu'enveloppe, créant ainsi une «chambre noire»

-

la cornée peut être comparée à la lentille d'entrée d'un appareil photo, c'est elle qui laisse passer la lumière

-

le cristallin tient un rôle semblable à celui de l'objectif, permettant l’accommodation et la mise au point en faisant converger les rayons lumineux sur la rétine

-

l'iris et la pupille sont comparables au diaphragme d'un appareil photo. Ce sont eux qui permettent de réguler la quantité de lumière qui va entrer dans l’œil. Selon la lumière que la pupille laisse entrer dans l’œil (pupille de petit diamètre ou pupille dilatée), l’œil est en myosis ou en mydriase

-

la rétine, tout comme la pellicule, ou le récepteur photosensible dans le cas d'un appareil photo numérique, est une sorte d'écran qui reçoit l'image

-

le cerveau est comparable à l'électronique d'un appareil photo, car c'est lui qui va analyser et traiter les images qui lui seront envoyées.

La seconde grosse différence que l'on pourrait observer entre l’œil et l'appareil photo est que l'appareil photo ne capte qu'une photo à un instant t et l'enregistre (sur la pellicule ou le récepteur photosensible) alors que l’œil capte des information visuelle et les envoie au cerveau. On peut alors dire que le fonctionnement d'un oeil se rapproche plus de celui d'une caméra.

3) La chaîne visuelle de l'oeil :

Après avoir traversé les milieux transparents de l’œil, les rayons lumineux forment une image sur la rétine, qui aura elle même la mission de transmettre le message lumineux reçu au cerveau par le biais du nerf optique.

Intéressons nous donc au rôle de la rétine dans le mécanisme de la vision. La rétine est un tissu neurosensoriel transparent de 0,5 millimètres d'épaisseur qui sert à transformer le message lumineux qu'elle reçoit en un message nerveux. Elle est constituée de plusieurs couches de cellules interconnectées : tout d'abord, la couche des photorécepteurs, puis une couche de neurones bipolaires, et enfin une couche de neurones ganglionnaires.

Celle qui nous intéressera aujourd'hui est la couche des photorécepteurs. On distingue deux types de cellules photoréceptrices : les cônes et les bâtonnets.

On compte entre 5 et 7 millions de cônes par œil chez l'homme. Ce sont des cellules sensibles aux rayons lumineux, grâce auxquels la vision en couleur nous est possible. Il existe trois catégorie de cônes, qui ont chacune une intervalle de longueurs d'ondes pour lesquelles ils seront sensibles, correspondant aux trois couleurs primaires. Les cônes cyanolabes seront sensibles aux longueurs d'ondes autour de 437 nanomètres, donc vers le bleu, les cônes chlorolabes, quant à eux seront sensibles autour de 533 nanomètres, donc dans le vert et les cônes érytholabes seront sensibles dans le jaune aux alentours de 564 nanomètres.

Les bâtonnets, beaucoup plus nombreux, sont au nombre de 120 millions et représentent environ 95% des cellules photoréceptrices de la rétine. Ils permettent la vision en faible éclairage. En effet, ils sont très sensibles à la quantité de lumière et à son intensité, permettent une vision en noir, blanc et nuances de gris et ne perçoivent pas les couleurs, d'où le proverbe «La nuit, tous les chats sont gris.».

Après avoir traversé les trois couches de la rétine et être passé d'un message lumineux à un influx nerveux, l'information visuelle est transportée par le nerf optique. Celui-ci peut être comparé à un câbles de transmission entre lo'oeil et le cerveau. Il est composé de 1,2 millions d'axones, qui sont elles-même la continuité des cellules ganglionnaires (de la dernière couche de la rétine).

Le nerfs optique apporte l'influx nerveux à une zone bien particulière du cerveau : le cortex visuel primaire, ou aire V1, située dans le lobe occipital. Celui-ci redistribuera ensuite les informations à analyser à différentes aires secondaires appelées aires extrastriées. Par exemple, l'analyse de la couleur est réalisée par les aires V2 et V4 et la détection des mouvements est réalisée par les aires V3 et V5. On peut noter que la perception de la couleur par un humain se fait en 80 millisecondes avant celle du mouvement (le centre de la couleur termine son travail bien avant le centre du mouvement). Sachant que les signaux les plus rapides atteignent le cortex en 30 millisecondes, une telle différence est importante.